烽火岁月 精神永存丨抗战中的“菜窖大学”

1939年10月,寒气笼罩着鲁西南平原。南华县(今菏泽市牡丹区高庄镇)圈头村西头,张家院子的角落里,一个掩着破木板的方形土洞,如同大地沉默的伤口。

这就是“菜窖大学”——中共鲁西南地下党员的秘密培训基地。

深入地下,泥土的腥气与陈年菜蔬的微腐味混在一起。窖顶横着旧檩条,上面盖着秸秆和土。昏黄的油灯下,40多位同志紧挨而坐,膝盖为桌。寒气渗入单衣,直往骨头缝里钻。

老农高金艺裹紧破旧的棉袄,搓着那双冻僵、布满厚茧的手。没想到这双干粗活的手现在捧起了书本。他旁边,教书先生贺进修鼻梁上架着断了腿的眼镜,目光锐利如炬。

圈头村房屋遗址

圈头村房屋遗址

“同志们!”县委书记汲丕显的声音沉稳有力,打破了地窖的寂静。

他目光扫过一张张或沧桑或稚嫩的脸庞。“看看外面!鬼子的铁蹄踩在咱们家园上,地主的算盘榨干了我们的血汗。为何种粮的人饿肚子?织布的人没衣服穿?”他攥紧拳头,字字如重锤,“这不是命!是压在头上的三座大山!”

白天的圈头村,在鬼子的刺刀和汉奸政权的夹缝里挣扎。两个身影混在村民里干活,她们穿着男人衣服,头发盘起来塞进旧毡帽下,脸上抹着灰,一声不吭地搬着柴火。她们是鲁西区党委派来的方吾和张雪琴。

要是遇上陌生人疑惑的目光,她们就低下头,含混地 “啊……啊……”几声,笨拙地比划着,装成天生的哑巴。

天擦黑,炊烟散尽了,她们才像归巢的鸟儿一样,悄悄溜进地窖。只有在这隔绝外界的地方,她们才能松口气,摘下毡帽,洗掉脸上的灰,声音也恢复了清亮。

油灯的火苗晃着。夜深了,寒气越来越重,可学员们一点没觉得冷,围着灯火分头讨论。“持久战”“统一战线”“发动群众”……这些词儿在他们嘴里来回念叨。

高金艺蹲在角落,眉头拧成了疙瘩,笨拙地开口:“以前……俺就知道穷是命里带的苦根,祖辈都这样。可今天……”他停住话头,粗糙地手指攥紧麦秸,“今天才明白,不是命!是那些骑在咱头上的王八羔子!”

他猛地抬起头:“咱们得自己动手,掀翻他们!为了娃儿们,为了往后!”

捏面人常合民搓着他那双灵巧而糙的手:“我这点手艺,往后也要捏出个新世道来!”

“对!甭管干啥,捏面人、卖青菜、扛锄头……咱都站一条线上!”村民邓洪慈也使劲点头。

这些带着鲁西南泥土味儿的声音在地窖碰撞回响,汇成一股暖流,赶跑了寒气,连油灯的火苗也明亮了几分。

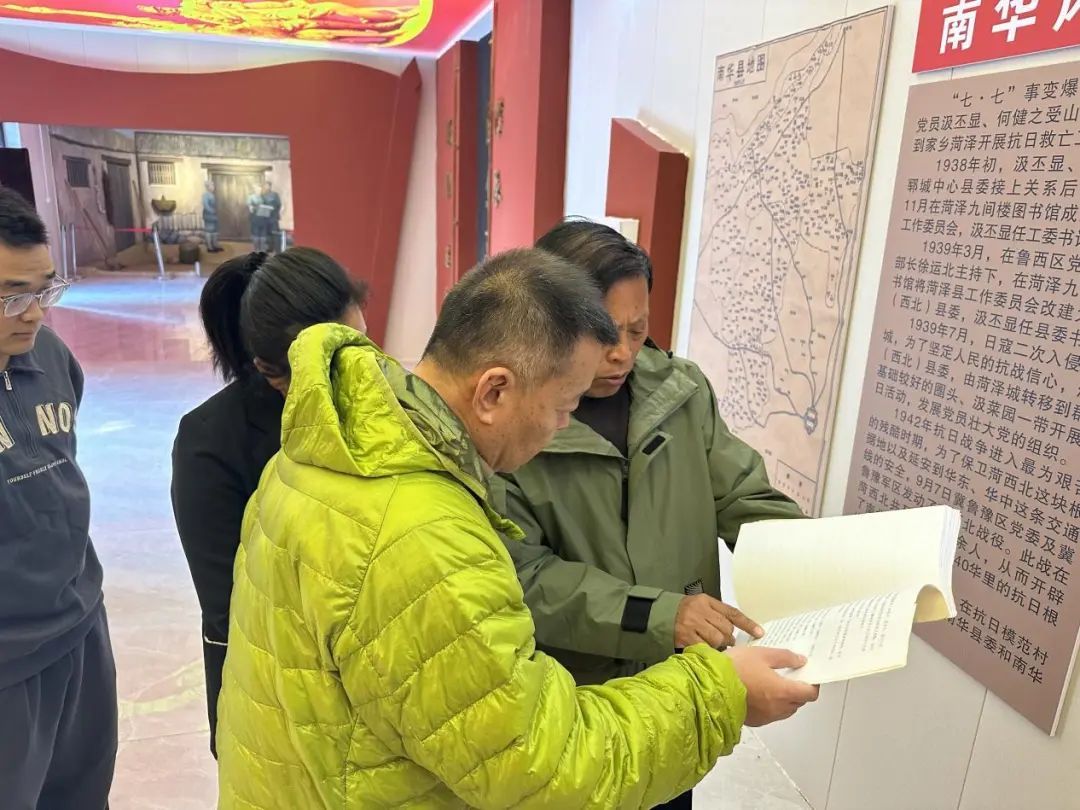

寻找南华县“菜窖大学”史料

寻找南华县“菜窖大学”史料

20天的时间,在历史的洪流中一闪而过。结业那天晚上,学员们一个接一个地钻出菜窖。高金艺最后一个爬出来,深吸一口气。

他回头看了看那个被破木板半掩着的洞口。灯已经熄灭了。然而,那20个日夜里在地窖中燃烧的灯光,已经深深烙进每个人的骨血里。

这深藏在冻土下的“菜窖大学”,在艰难的岁月里,又迎来了第二期学员。小小菜窖,就像一粒深埋进家乡土里的火种,在鲁西南几十个村子间顽强地传递着。

它无声地告诉人们:有这么一种大学,用大地当墙,拿危难当课本,把滚烫的忠心当柴烧。

它的光虽然微弱,但志向永远不灭。那穿透了泥土的微光,照着后来人往前走的路,到今天也不曾熄灭。(荆玉坤 田军)

微信

微信

手机版

手机版