山海共赴 鲁藏同心

1994年,中央第三次西藏工作座谈会确定“全国支援西藏”的战略方针,正式拉开对口援藏的帷幕。自此,一批又一批援藏干部人才踏上高原,奉献雪域、建功立业。

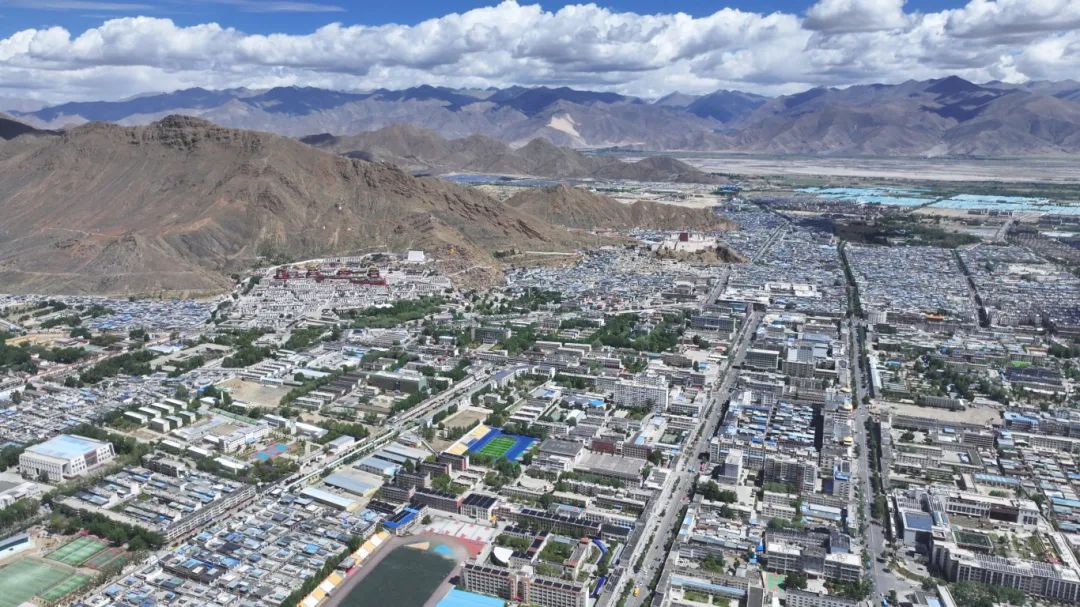

2022年7月,山东省第十批援藏干部人才来到平均海拔超过4000米的西藏日喀则市,开始了对口支援工作。他们充分发扬“老西藏精神”,缺氧不缺精神、艰苦不怕吃苦、海拔高境界更高,与当地广大干部群众携手同心,推动雪域高原实现高质量发展,用担当和奉献谱写了一曲曲精彩难忘的人生乐章,绘就了一幅幅气壮山河的奋斗画卷。

民生答卷里的温度与力量

2025年6月18日清晨,日喀则市桑珠孜区中心医院门前,卓嘎身着盛装正翘首以待。当青岛市市立医院援藏医疗队的车辆驶入,队员们下车后,她快步上前,紧紧拉住曾护理过她的护士长的手:“我的腿好了,人也变高了!”两年前因严重骨关节病寸步难行的她,在山东援藏医疗队的帮助下重获健康。此刻,30多位与她同样命运的藏族同胞手捧哈达,用最隆重的礼节迎接第四次踏上高原的青岛医生。

手术室里,两根氧气管构成雪域高原最动人的画面——一根连着患者,一根连着主刀医生。在稀薄空气中,青岛市市立医院援藏医疗队3天完成24台膝关节置换手术。74岁的边巴大叔抚摸着用出包浆的拐杖,幽默地对医生喊话:“等好了我要把这个烧掉!”

同样让人感到温暖的,不止是这些画面。

在海拔4000多米的昂仁县中学,校长扎西多吉感慨地告诉记者:“淄博援藏工作组新建的两栋教学辅助楼,解决了教师办公、住宿和学校活动室不足的问题,还给我们教学楼和食堂安装了净水设备,现在学生们24小时都可以喝到热水。”

每周一、三、五,桑珠孜区曲美乡拉贵村的幸福食堂里,饭菜飘香。在山东省第十批援藏干部中心管理组的支持下,这个西藏首家“孝心工程”为65周岁以上老人免费提供午餐晚餐,行动不便者还能享受送餐上门。81岁的次仁老人舀起一勺土豆牛肉:“孩子们在外打工也安心了!”

拉贵村的老人们在幸福食堂用餐

拉贵村的老人们在幸福食堂用餐

年楚河畔,麦浪在夕阳下泛起金光。山东省第十批援藏干部领队陈耕望着河岸新栽的格桑花丛感慨:“援藏就是要补足西藏民生短板、发展短板,而民生援藏的要义,是让群众触摸到实实在在的获得感。”

是的,当卓嘎扔掉拐杖跳起锅庄,当藏族学生们坐在宽敞明亮的教室里读书,当拉贵村的老人喝上热气腾腾的酥油茶——这,就是山海同心的意义。

作为对口援藏工作的首要任务,保障和改善民生一直是援藏干部心头沉甸甸的责任。山东省第十批援藏工作组始终坚持民生优先、民生先动,积极落实“援藏资金向民生、基层倾斜”的政策要求,不断改善群众生产生活条件,用心用情着力增强各族群众的幸福感:

开展“齐鲁教育”全链条帮扶,聚力打造以齐鲁幼儿园、齐鲁小学、齐鲁高级中学为代表的齐鲁教育品牌;组织“齐鲁医疗高原行”,选派医疗人才实施长期帮扶,持续开展“鲁藏一家亲·共圆健康梦”活动;建设“鲁藏百村幸福家园”,整治村居,推进乡村振兴示范村建设……

山东援藏资金投入最大的项目之一——日喀则市齐鲁高级中学

山东援藏资金投入最大的项目之一——日喀则市齐鲁高级中学

巍峨的珠穆朗玛峰见证着鲁藏情深,奔腾的雅鲁藏布江诉说着援藏初心。3年来,山东省第十批援藏工作组聚焦日喀则市所需、山东所能,将80%以上援藏资金投向民生领域,实施了一批打基础、利长远的惠民工程,用实干担当在雪域高原写下新时代民生援藏的“山东答卷”。

产业绽放,青稞地里长出新希望

日喀则市自然环境和气候条件恶劣,经济基础薄弱,发展面临着诸多困境。山东省第十批援藏工作组针对对口支援县区的实际情况和资源特点,深入挖掘当地资源禀赋和发展潜力,不断加大产业援藏力度,为经济发展注入了强劲动力。

白朗县巴扎乡彭仓村,村民普琼正在自家蔬菜大棚里忙碌。他兴奋地告诉记者:“我家现在有5座温室大棚,种了小西红柿、南瓜、黄瓜、青椒、西瓜,每个棚一年纯收入2万多元。这些都要感谢济南援藏工作组的大力支持!”

2023年,济南市第十批援藏工作组制定了《白朗果蔬产业三年行动方案》,聚焦果蔬种苗繁育、标准化生产、冷链仓储物流等关键环节,实施果蔬产业集群提升战略。现在,彭仓村已建起温室大棚170座,果蔬年产量540吨,人均可支配收入达3.97万元,成为白朗县第一个人均收入“万元村”。

依靠发展果蔬产业走上致富路的,还有30公里外的嘎东镇阿亚村。

“过去只能种土豆萝卜,现在连西瓜都能在高原上结果。”阿亚村党支部书记多吉说,济南援藏工作组投资2147万元建设了13座标准化大棚设施,自2024年7月承包给村民后,半年内通过青椒、西瓜等果蔬销售就增收1.2万元。

不同于彭仓村,阿亚村的产业项目更为系统,村内配套建设了200平方米的冷库、270平方米的辣椒加工房,形成了“采摘—冷藏—加工”的闭环。

截至目前,白朗县果蔬种植面积达2.08万亩,产值达3.5亿元,蔬菜种植收入占全县农牧民人均可支配收入的16.7%。“西藏蔬菜看白朗”的口号更加响亮,高原蔬菜开始走向全国。

在昂仁县秋窝乡康萨村,淄博援藏工作组仅用10个月便创造了“从无到有”的产业奇迹。从2023年10月市场调研到2024年8月菌菇上市,他们建成了日喀则市规模最大、配套最齐全的香菇生产基地。

“以前菌菇大多从四川或拉萨运来,运输成本高、损耗大。”淄博市第十批援藏干部副领队李战介绍,工作组牵线淄博市博山区龙头企业蓝泰农业,4次派专家进藏,将山东的成熟技术成功“嫁接”到雪域高原。

淄博市第十批援藏干部副领队李战正在大棚里查看菌菇长势

在南木林县,潍坊市第八批援藏工作组根据高原的气候特点,在南木林镇米如村东侧山地试验种植了榛子林40亩4000棵,经过精心照料,存活率达到了80%以上,进入盛果期后,每年将增加村集体收入10余万元。2025年,潍坊援藏工作组在雅鲁藏布江北岸生态示范区东侧,栽植了平欧榛40余亩7000余棵,成活率达到85%,第二年即可结果产生效益,为高原经济林产业探了路。

如今,从珠峰脚下到年楚河畔,一批批项目次第开花,一群群山东口音的干部在青稞田间比画讲解,一座座产业园区拔地而起,越来越多的山东产业援藏项目在日喀则五县区落地生根、拔节生长,成为当地乡村振兴的核心引擎。

交往交流交融,共绘同心圆

沿着318国道蜿蜒西行,至5288公里里程碑处,一片藏式风情的建筑群跃入眼帘。聂拉木县“5288乡村振兴文旅产业联动片区”内,江岗村村民普布次仁正忙着调试温泉民宿的水压。“山泉水引入藏药浴池,游客能边泡澡边看雪山。”这位曾经的牧羊人笑得憨厚,“等开放了,我家也加入‘藏家饭’体验!”

这个由烟台援藏工作组打造的项目,承载着鲁藏交融的巧思。“5代表五位一体发展理念,2是乡村振兴与文旅融合,两个8象征八大景观和提升方向。”烟台市第十批援藏干部人才领队王磊抚摸着文化展示中心的鲁绣唐卡说道。展厅里,烟台剪纸与藏式木雕并列陈列,渤海湾的海风与喜马拉雅的雪水在此相遇。

烟台援建的“5288乡村振兴文旅产业联动片区”

烟台援建的“5288乡村振兴文旅产业联动片区”

此外,围绕品牌推广,烟台援藏工作组成功举办了“聂拉木—烟台”招商引资及文旅产业推介会、聂拉木跨境电商推介会等活动,向内地推出聂拉木旅游宣传片和重点线路,推动“藏品入鲁、藏品走全国、藏品出海”和“好品山东进西藏”等双向交流活动,吸引了众多企业和投资者关注,为聂拉木县文旅产业发展注入了新的活力。

与此同时,在山东援建的日喀则市齐鲁高级中学,“齐鲁大讲堂”已连续举办20讲,内容涵盖文学、艺术、心理、法治等方面;承办了日喀则市“鲁藏同心杯”中学生足球邀请赛,促进鲁藏两地师生交流交融;选拔优秀学生赴山东开展“鲁藏之约 山海携手”研学活动……

这些,正是山东第十批援藏干部人才深化“三交”(交往、交流、交融)活动的生动缩影。

在雪域高原,山东援藏干部人才架设起一座座跨越山海的桥梁,让理念与经验在鲁藏间奔流不息,织起鲁藏两地人民心连心的纽带。

组织鲁藏两地干部群众开展考察、学习、参观等双向交流活动;广泛开展结对帮扶,组织乡镇、村、学校、医院等结对共建,推动援受双方结成对子,形成多层次帮扶体系;积极牵线鲁藏两地学校、医院、企业建立长期结对关系,组织多批次藏族青少年赴山东开展研学活动。目前,山东已在日喀则市成立孔子学堂65所,开展孔繁森精神等红色文化上高原活动,打造山东首家西藏文化体验馆,组织藏戏巡演、文艺汇演等活动,搭建起“好客山东”与“吉祥日喀则”文化交流的桥梁,推动文化交流互鉴。

“刚进藏时总问‘援什么’,现在明白了,特别是听到彭仓菜农自豪地说出‘我家大棚比山东还好’时,这就是交融。”一位援藏干部有感而发。

当酥油茶的浓香与泰山日出的光芒交相辉映,当高原的清风与渤海的涛声在心灵深处共鸣,鲁藏两地人民手足相亲、守望相助的壮美乐章,正随着每一次交往、交流与交融的深入,在雪域高原上奏响更为雄浑的新篇。

留下一支“带不走”的人才队伍

西藏目前最缺什么?被采访的援藏干部们一致认为:“最缺的并不是资金和项目,而是人才。”

在日喀则市妇幼保健院的手术室里,藏族医生潘多正独立主刀一台手术。无影灯下,她沉稳地操作器械。一年前,她还在山东援藏医生的手把手指导下担任助手。“现在潘多医生已掌握了产科急危重症的防治,能够独立完成产科各类手术,成了科室顶梁柱。”山东援藏医生赵和永欣慰地说。

“授人以鱼不如授人以渔”,在日喀则市妇幼保健院,6位援藏医生始终践行“输血造血并重”,坚持做好当地医疗人才的培育工作。3年来,6位援藏医生共带徒42人,培养了医院首位儿科副主任医师,妇科、产科、护理骨干都可以独立开展关键技术,本地医生独立处置常见病能力全面提升,孕产妇及婴儿死亡率显著下降——一支“扎根高原、技术过硬”的队伍已然成形。

山东援藏医生孔艳(右三)在日喀则市妇幼保健院开展业务讲座

山东援藏医生孔艳(右三)在日喀则市妇幼保健院开展业务讲座

在日喀则市第一高级中学,山东援藏教师团队编写了《“自主互助 生态高效”高中课堂教学改革》手册,引进山东课堂教学改革的有效做法,把先进教学理念和经验传授给本地教师,培养了一支综合素质过硬的教师队伍,为日喀则教育事业的发展留下愈加旺盛的人才火种。

离藏倒计时30天,山东省第十批援藏干部、山东省农业科学院农作物种质资源研究所研究员张斌仍在试验田里记录青稞数据。笔记本扉页上贴着藏族徒弟写的字条:“老师,抗寒新品种已推广万亩。”3年间,张斌带领团队收集近千份种质资源,建成西藏首个智能育种平台。夕阳染红雪山时,他摩挲着饱满的青稞穗轻声道:“它们就像我们的援藏队——把根扎下,就能在高原生生不息。”

今天,山东第十批援藏干部人才即将离开,他们却留下了一片用智慧与汗水浇灌的“人才林”,正伸展出蓬勃的枝丫。他们留下的不仅是技术和方法,更是自力更生的精神火种——这支“带不走”的人才队伍,终将成为雪域高原永恒的力量。

滚滚江水,见证着雪域高原的沧桑巨变;一枝一叶,镌刻着援藏干部的无悔誓言。如今,青稞酒斟满送别的银碗,日喀则的香菇大棚迎来又一茬丰收,藏族医生接过山东导师的手术刀——这并非终点,而是新篇的序章。山东第十批援藏干部人才用一千多个日夜,在雪域高原刻下拼搏奉献、接续奋斗的坚实足迹。当春风再次掠过年楚河畔,格桑花丛中挺立的,已是高原最美的春天。(华伟丽)

微信

微信

手机版

手机版