旋律中的抗战记忆丨《沂蒙山小调》的由来,你知道吗?

《沂蒙山小调》是被联合国教科文组织评为的中国最具代表性的两首民歌之一,另一首是《茉莉花》。诞生于1940年8月的《沂蒙山小调》,最初作为抗日宣传歌曲在沂蒙山区传唱。

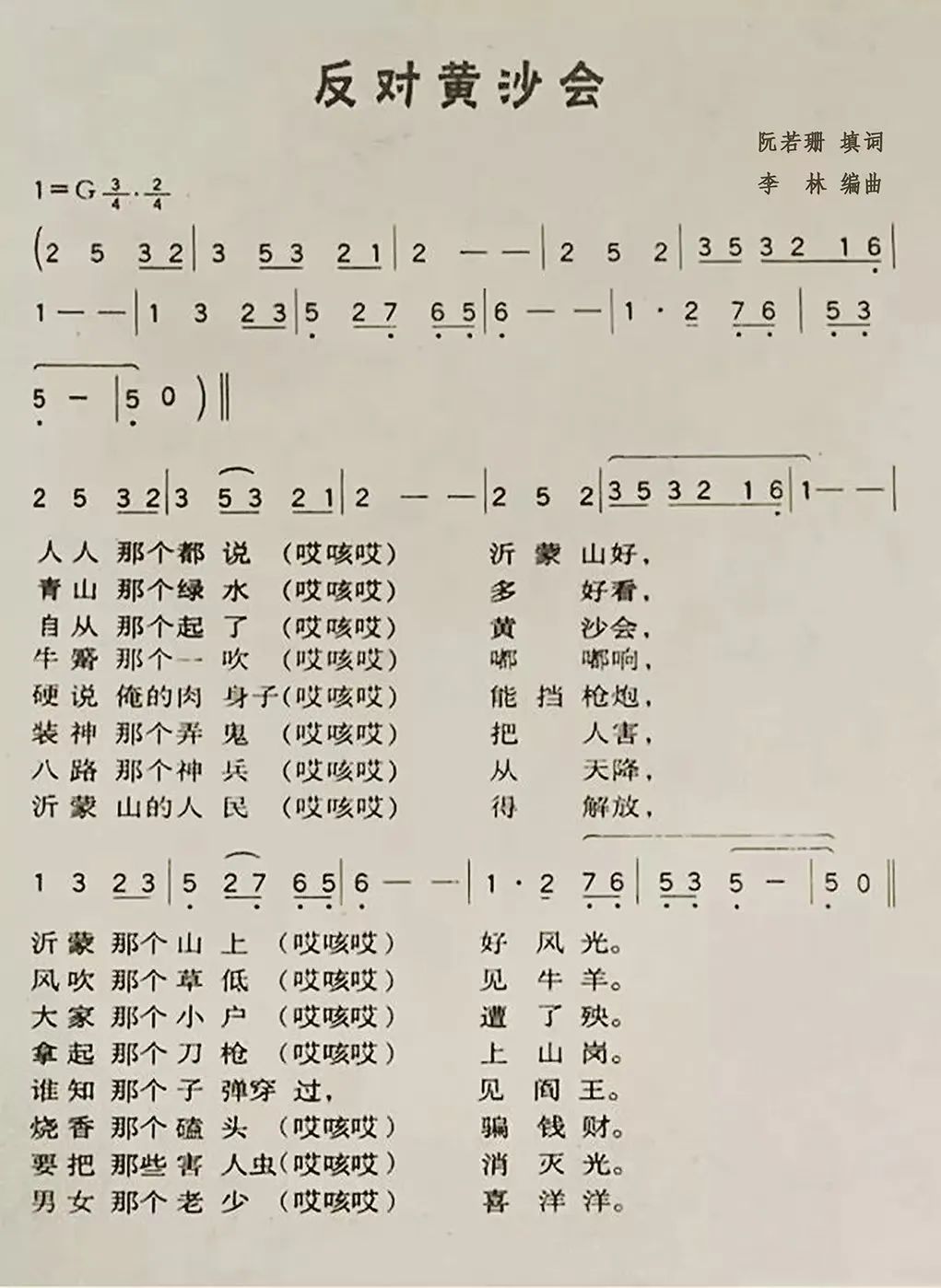

那年的8月1日,沂蒙抗日根据地的一次庆功会上,文工团员阮若珊首唱了这首歌,当时,它的名字是《反对黄沙会》。

让我们拨开云雾,穿越烽火和硝烟,来到1940年的费县薛庄镇白石屋村……

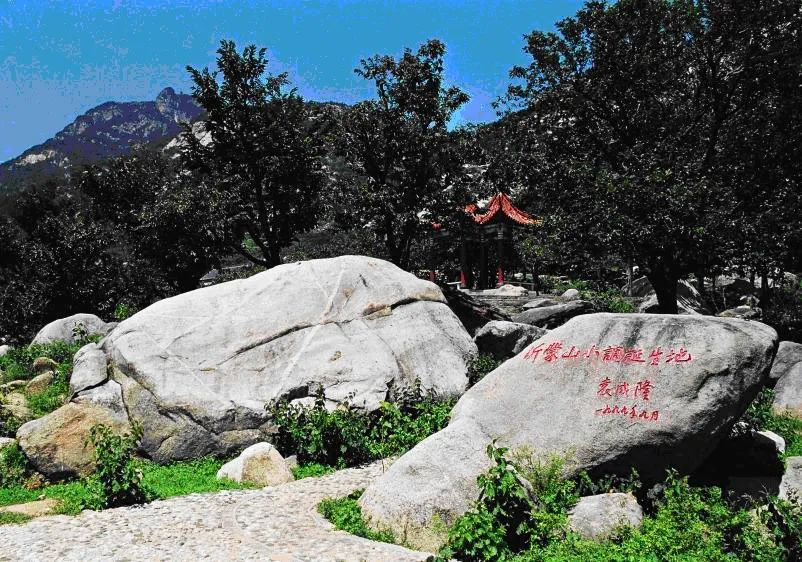

《沂蒙山小调》诞生地

《沂蒙山小调》诞生地

1940年,沂蒙抗日根据地建立不久,日寇经常“扫荡”,反动组织“黄沙会”欺骗群众钱粮,抢掠群众财产,杀害抗日干部。当年6月上旬,抗大一分校在参与武装打击“黄沙会”的同时,也给分校文工团下达了政治宣传任务——以文艺宣传为武器,写一首反对黄沙会的歌,揭穿“黄沙会”装神弄鬼的丑恶嘴脸和骗钱骗财的阴谋诡计,控诉“黄沙会”的罪行,教育被蒙蔽的广大群众,瓦解“黄沙会”的力量。

《反对黄沙会》曲谱

《反对黄沙会》曲谱

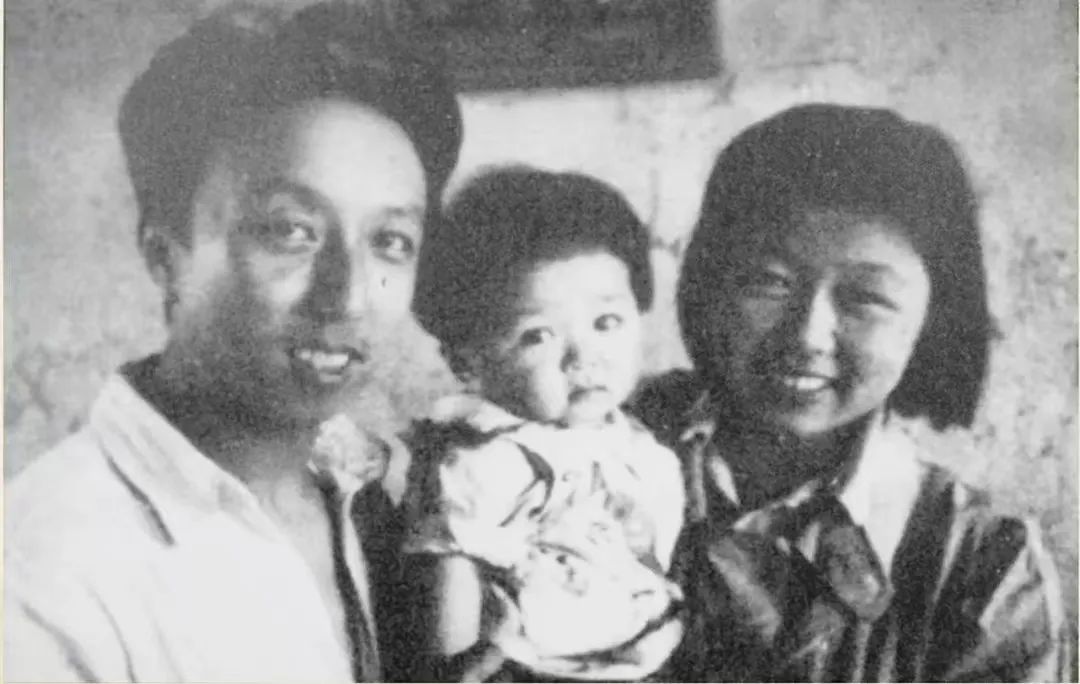

抗大一分校文工团的青年文艺战士们,在文工团主任袁成隆带领下,以文艺宣传为武器,深入“黄沙会”泛滥地沙沟峪、马头崖,调查搜集素材,开展文艺创作。在费县蒙山的望海楼山麓上、白石屋村的一间民房中,歌曲《反对黄沙会》诞生了。曲调是李林根据沂蒙山当地的花鼓调加工而成,歌词由阮若珊创作。

词曲作者李林、阮若珊合影

词曲作者李林、阮若珊合影

随着形势的变化,“黄沙会”已经被消灭,《反对黄沙会》的歌名已不合时宜,作者和广大军民对歌词不断修改,不断增加充实宣传抗日的内容。如揭露国民党顽军的“光吃军粮不打仗,一心一意要投降”;揭露汉奸的“勾结鬼子来‘扫荡’,奸淫烧杀丧天良”……

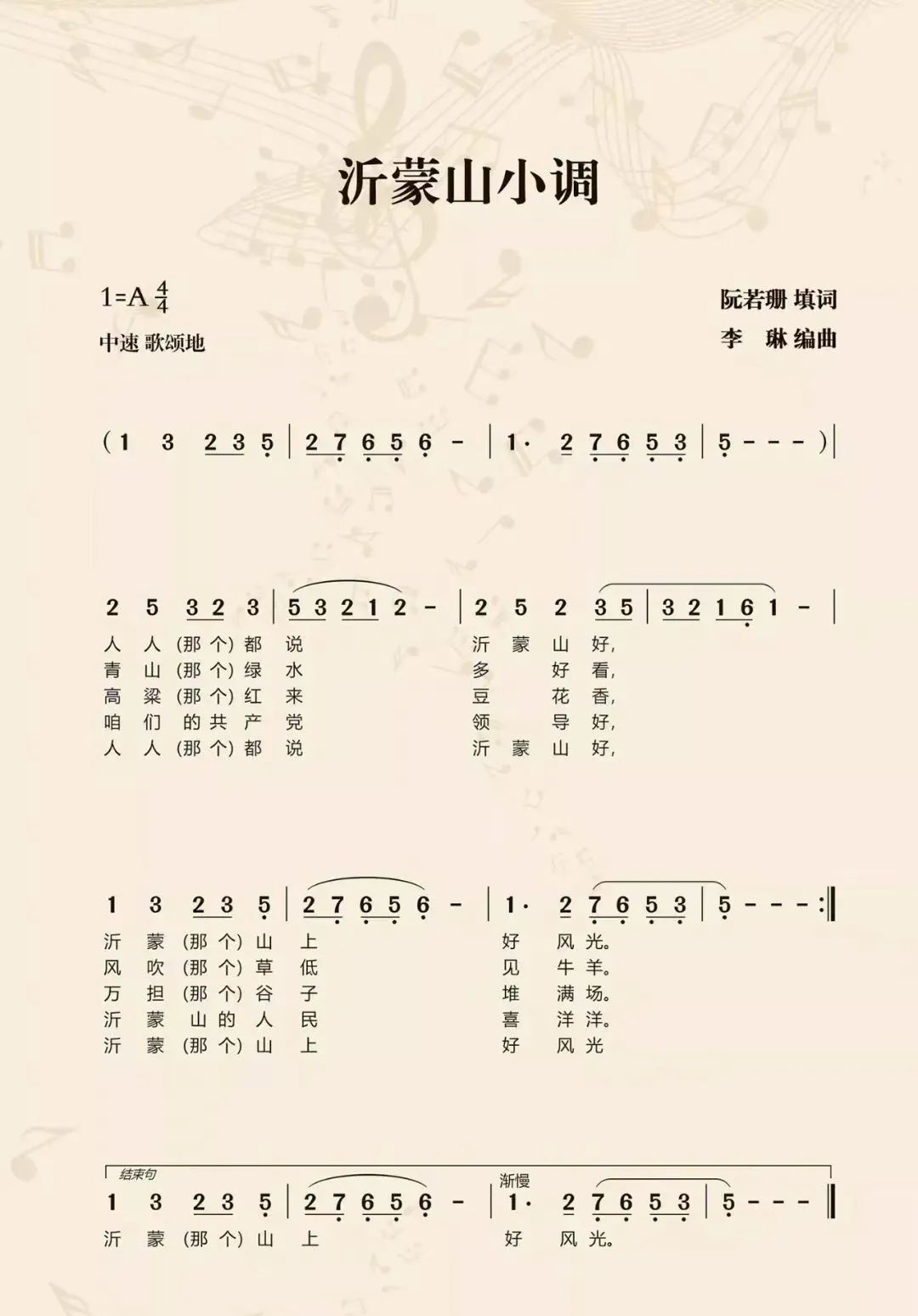

1953年秋天,山东军区文工团李锐云、李广宗、王印泉在保留前两段的基础上,又续写了两段新词:“高粱红来豆花香,万担谷子堆满仓。咱们的共产党领导得好,沂蒙山的人民喜洋洋。”将原来歌词中的抗日主题改为歌颂家乡的主题,由此形成了现在这首脍炙人口、充满诗情画意、赞颂沂蒙山区秀丽风光和沂蒙人民幸福生活的革命历史民歌——《沂蒙山小调》。

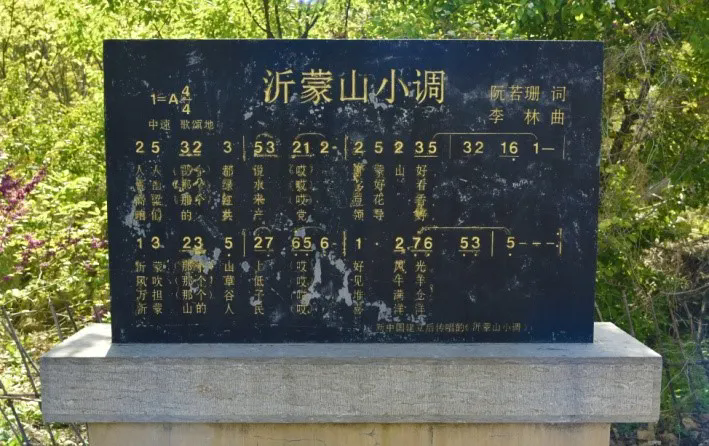

《沂蒙山小调》简谱

《沂蒙山小调》简谱

后来,1957年6月山东人民出版社出版的《山东民间歌曲集》中,收录李锐云、李广宗、王印泉3人收集并创作改编的歌曲《沂蒙山小调》。至此,《沂蒙山小调》最终定型。

“人人那个都说哎沂蒙山好,沂蒙那个山上哎好风光……”如今,《沂蒙山小调》这首反映沂蒙山区乡土气息的代表曲作已进入电影、戏剧、舞蹈、曲艺等多种艺术领域,成为反映沂蒙山区革命根据地历史题材的主旋律。(王章)

微信

微信

手机版

手机版