辛锐:舍身革命 巾帼不让须眉

辛锐,原名辛树荷,祖籍山东章丘辛寨乡辛寨村。她的祖父辛铸九和父亲辛葭舟都是乐善好施的爱国人士,在这样的家庭环境中成长,辛锐从小就受到爱国主义和进步思想的影响。

辛锐自幼文静敦厚,聪慧好学,酷爱艺术。10岁那年,时任山东省参议员的祖父辛铸九在济南民众教育馆为辛锐举办画展,并将义卖所得款全部捐给了抗日将士和东北流亡同胞。这次画展让辛锐名声大振,也是通过这次捐款,她深切认识到“国家兴亡,匹夫有责”。

“七七事变”后,辛氏一家来到沂蒙山区抗日根据地加入八路军。当时中共山东分局机关和部队物资匮乏,生活艰难,辛锐的父亲辛葭舟慷慨解囊,将所带钱财悉数捐出,以解燃眉之急。他坚守民族大义的可贵精神和甘于奉献的高尚情操,激励着子女们在救国救民的道路上奋勇前行。

1938年年底,辛锐加入了中国共产党,为表达抗日决心,她把自己的名字从辛树荷改为辛锐,寓意要把自己变成一把锐利的尖刀,刺穿敌人的胸膛。

1939年,辛锐进入中共山东分局党校学习,结识了时任副校长的陈明。因共同的理想信念,两人结为伉俪。婚后第3天,辛锐便回到中共山东分局筹建的姊妹剧团任团长。在剧团工作期间,她带头实干,亲自编写剧本、担任导演并登台演出,剧团创作的话剧《雷雨》《血路》等深受部队士兵和广大群众喜爱,极大鼓舞了抗日军民的士气。

辛锐、陈明合影

辛锐、陈明合影

1941年11月,日伪军5万余人对沂蒙山区进行“铁壁合围大扫荡”,八路军115师和山东纵队奋力抗敌。11月30日凌晨,陈明率领山东省战时工作推行委员会向大青山地区转移。日伪军连夜调集重兵,对大青山形成合围,在突围战中,包括陈明在内的近千人壮烈牺牲。

而此时,辛锐正率领五大队一个分队的20多名女同志随部队转移。在猫头山,辛锐率领的分队与日军遭遇,为掩护同志们撤退,她小腹部中弹,紧接着两个膝盖骨受重伤,右膝盖骨更是全部被打掉。当晚,战友们将辛锐抬往山东纵队第二卫生所驻地——火红峪村的一个山洞养伤。

大青山胜利突围纪念碑

大青山胜利突围纪念碑

12月17日,伤势稍有好转的辛锐被同志们抬出山洞更换药布,偏逢一股日军突然搜山,包围了驻地。卫生所医护人员见情况危急,急忙抬起辛锐向外突围。可刚冲出洞外,就被日军机枪扫射得抬不起头。辛锐见形势危急,担心连累其他同志,便大声喊道:“放下我,你们快走!”果断命令同志们放下自己赶快突围。但4名同志于心不忍,仍然抬着她边打边冲。

为了不连累战友,保存革命力量,辛锐毅然从担架上滚下,掩护战友突围。日军端着枪慢慢包围过来,辛锐毫无惧色,支撑着坐起身,镇静地将三颗手榴弹放在身边,又把一颗手榴弹放在胸前,用棉被裹起前胸。几个日军士兵见辛锐无法站立,便争先冲上来。轰的一声,辛锐扔出的第一颗手榴弹在敌群中爆炸。

一个挂着军刀的日本军官,命令士兵冲上去“捉活的”。就在他们往前冲时,辛锐又扔出第二颗手榴弹。日本军官暴跳如雷,疯狂地喊:“枪毙!枪毙!”几个日本士兵举枪对准辛锐,她随即将第三颗手榴弹投出,日军又死伤众多。

敌人蜂拥而上,一梭子子弹射中辛锐。当围上来的敌军用力拉开她的被子时,辛锐拉响了最后一颗手榴弹,年仅23岁的辛锐与敌人同归于尽。

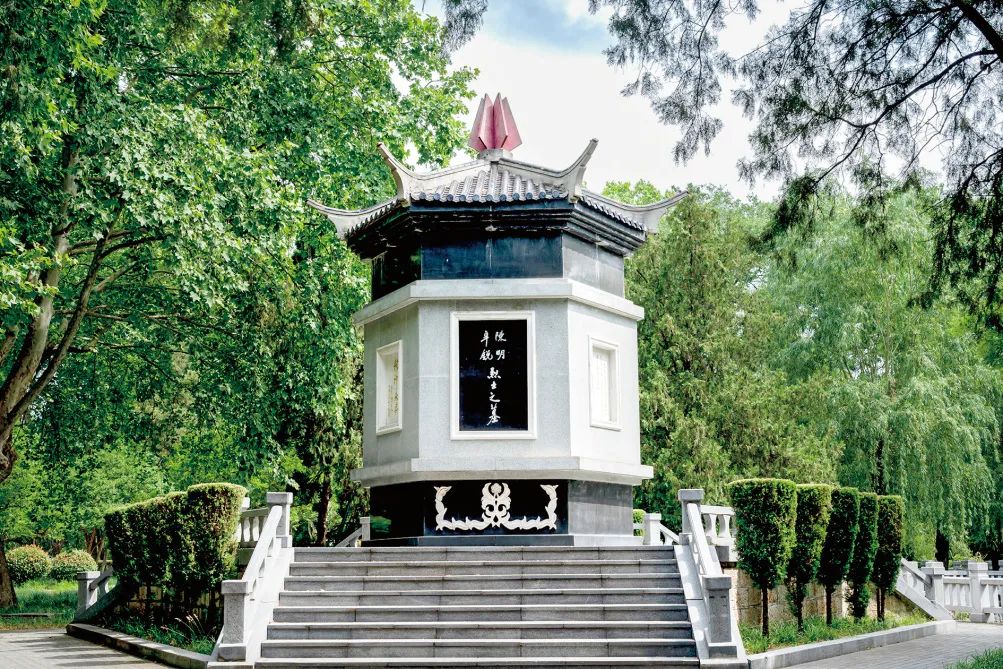

陈明与辛锐烈士之墓

陈明与辛锐烈士之墓

济南的英雄女儿、中国共产党的优秀战士辛锐,用实际行动践行了自己“打倒日本鬼,不做亡国奴”的誓言。她一心向党、坚贞不屈,其光辉事迹和精神风范如同一座不朽的丰碑,永远矗立在人们心中。(供稿单位:山东省委党史研究院)

微信

微信

手机版

手机版